di Alfredo Muscatello – Liquido scorrere. Così il tempo, la memoria, le parole, qualcosa che è uguale a se stesso scivola via. Se la democrazia è prima di tutto un modo di guardare, pluralità di sguardi, contraddittorio, spazi di voce, allora oggi avverto che lo sguardo collettivo sta restringendosi.

Sono fotografo, mi sento fotografo, godo da fotografo la posizione privilegiata di chi ha il compito di guardare. Per farlo, in fotografia, bisogna partecipare ma anche saper prendere le distanze, un allenamento continuo che garantisce il risultato.

Non è uno sfogo teorico, in democrazia intesa come spazio in cui le forze si misurano e confrontano i segnali sono concreti e misurabili. Negli ultimi anni la libertà di stampa in Italia ha mostrato cedimenti, ho chiesto a più motori di ricerca di restituire una classifica europea senza suggerire le fonti sul grado di libertà di informazione del nostro paese, siamo scivolati nella classifica internazionale, trend che non è solo numerico ma racconta pressioni politiche, economiche e culturali sulla possibilità di raccontare la realtà senza filtri.

Questo restringersi del campo informativo non è innocuo. La democrazia vive di contraddittorio: se una sola voce o una linea editoriale priva di contrappunti comincia a imporsi come verità unica, la tessitura pluralista si sfalda. Esistono buone ragioni per suonare l’allarme: osservatori internazionali e ONG che monitorano diritti e istituzioni segnalano, per più paesi europei, un arretramento della qualità delle istituzioni democratiche e della protezione delle libertà civili. E’ qualcosa di cui abbiamo sentito parlare spesso. In altri termini non è un problema di parole, ma di condizioni in cui la parola libera sopravvive o si corrompe.

Non è retorica storica evocare il passato, è precauzione! La salita di Mussolini non fu un miracolo improvviso, fu il risultato di tensioni economiche, delegittimazione degli avversari, assedio delle istituzioni e progressivo annichilimento del dissenso, e se sembra che si parli del passato, chiudiamo gli occhi e leggiamo cosa sta accadendo. Studiare quel processo è utile non per paralizzare, ma per riconoscere pattern. Quando il potere comincia a modellare la cultura pubblica, a sostituire il pluralismo con una sola narrazione, la strada che porta al totalitarismo comincia a farsi più reale. Non è solo una accusa diretta a qualcuno del presente, è riconoscere un modello, contranstarlo e augurarsi di essere più informati rispetto a chi prima di noi lo ha gia subito, è un monito storico, certe dinamiche vanno prevenute.

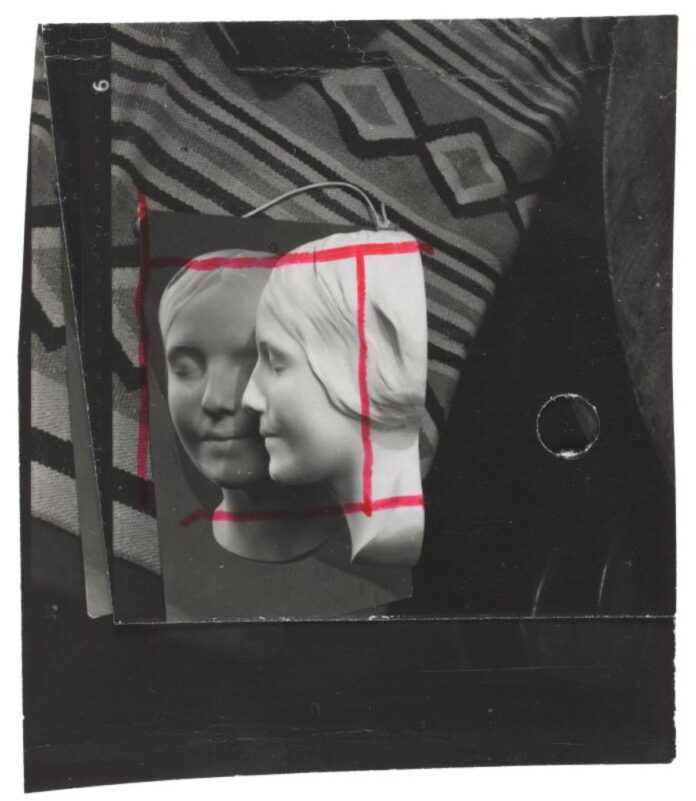

Vorrei spiegarlo con una metafora che uso nei miei corsi di fotografia. Chiedo agli allievi di percorrere il tragitto verso il lavoro o al supermercato da una strada mai presa prima. Non cambia la destinazione, ma obbliga l’occhio a cercare nuovi punti di riferimento, a scoprire dettagli che prima non esistevano perché il cervello era in automatico. Questo esercizio allarga lo sguardo, scopri percorsi, incontri elementi che arricchiscono il tuo modo di vedere il quotidiano. È lo stesso esercizio che una società democratica dovrebbe praticare: accogliere sguardi diversi, permettere contraddittorio, difendere spazi in cui l’altro può esprimersi. Chi pretende che esista una sola via, alla lunga impoverisce la città degli sguardi e la riduce a un corridoio cieco.

Di fronte a una tragedia, pensiamo all’orrore della morte di un bambino, la verità non può essere ricondotta a un’opinione. La morte di un bambino dovrebbe essere un evento che arresta una nazione e impone risposte umane e immediate, cazzo! Se invece diventa argomento di calcolo politico, se viene strumentalizzata o nascosta, la comunità perde l’umanità e diventa corresponsabile dell’orrore. Questo non è solo pathos retorico, è un principio morale che dovrebbe guidare responsabilità individuali e istituzionali. Se si smette di riconoscere il dato di fatto come tale e lo si trasforma in terreno di propaganda, abbiamo perso la bussola.

La censura non è sempre un atto clamoroso. Molto spesso è economica e sottilissima, tagli ai fondi, nomine amichevoli nelle istituzioni dell’informazione, cause legali che intimidiscono, concentrazione della proprietà mediatica. Tutto questo altera il mercato delle idee tanto quanto una legge esplicita, cosa che neanche si vergognano a proporre tanto siamo andati in là. Per questo la difesa del pluralismo passa anche dal sostenere servizi pubblici indipendenti, da proteggere i giornalisti e da tutelare i luoghi in cui il confronto si esercita. Le piazze piene e gli scioperi sono espressione di democrazia intorno ai quali si aprono tavoli di trattativa.

Come in fotografia, accettare che altri punti di vista amplifichino il nostro quotidiano ci arricchisce. La democrazia non è un oggetto da possedere, è un paesaggio in continua scoperta. Se vogliamo che rimanga tale, dobbiamo continuare a percorrere strade nuove, con la macchina fotografica pronta, lo sguardo attento e la parola libera.