di Vito Teti* – L’11 giugno del 1956, un lunedì di sessantotto anni fa, moriva alle 4.50 a Roma Corrado Alvaro. Era nato a San Luca il 15 aprile 1895, un altro lunedì. Era uno degli scrittori, poeti, intellettuali più importanti e famosi d’Italia. Sulla «Stampa Sera» (11- 12 giugno), Francesco Berardelli ricorda il pudore e la dignità con cui Alvaro aveva affrontato «una malattia crudele, metastasi al polmone». «Due anni fa era stato operato dal prof. Valdoni di un tumore addominale che fu detto benigno. Era una pietosa bugia del sanitario ai familiari, la moglie Laura Babini, bolognese, il figlio Massimo, nato a Roma poco dopo il 1920. Valdoni sapeva che quella specie di tumore poteva ripresentarsi anche dopo dieci o dodici anni. Perciò tacque la verità. Ma il 22 marzo scorso il male si ripresentò e il clinico volle avvertire i congiunti. Soltanto Corrado Alvaro non conosceva la tremenda sentenza. Sperava nella guarigione. Diceva che ad una certa età gli uomini debbono pure ammalarsi. Aveva però il pudore del male. Amava gli amici, apprezzava i valori umani, eppure non era contento se qualcuno dei suoi più intimi saliva le scale di Vicolo del Bottino per andarlo a visitare. Aveva un senso biblico della vita e della forza dell’uomo, aveva della terra e della natura un antico misterioso culto. La malattia perciò era una debolezza da nascondere, una offesa al vigore dell’uomo. Questo vigore, non attenuato dal passare degli anni, era anche nei suoi scritti e negli ultimi, anzi erano taluni accenti che testimoniavano d’un inesausto ardore».

Proprio nel giorno della morte, ricorda Berardelli, la moglie ha consegnato a Valentino Bompiani un «libro incompiuto»: “Belmoro”. «Di Alvaro, al di là della sua opera, resta il ricordo d’un uomo sensibile, coraggioso, onesto, libero». Davvero Alvaro non conosceva la «tremenda sentenza»? Non lo sappiamo: certo non aveva rinunciato a vivere. Aveva da poco scritto nell’ “Ultimo Diario”: «E quando l’uomo non troverà un nuovo sapore, non farà una nuova scoperta in ogni suo atto, quando di ogni sua azione prevederà l’esito e la fine, allora la vita è veramente finita, allora è la morte».

Un nuovo sapore e una nuova scoperta, negli ultimi due mesi della sua esistenza, giungevano ad Alvaro da una giovane e colta poetessa, che avrebbe avuto una breve e travagliata esistenza, Cristina Campo, nome di Vittoria Guerrini, oppure Vie, come usava firmare le sue lettere. La poetessa progettava la pubblicazione di una rivista letteraria «pura», che non sarebbe mai uscita, voleva tra i collaboratori, Alvaro conosciuto, nell’aprile di quel 1956. tramite Margherita Dalmati (nome d’arte di Maria-Niki Zoroyannidis) che aveva tradotto in greco la “Lunga notte di Medea” (1949). La Campo, come racconta in pagine toccanti, Gianni Carteri, uno dei più raffinati studiosi degli aspetti meno indagati dell’opera alvariana, andava a trovare Alvaro nella sua casa di Trinità dei Monti, quasi ogni giorno, «travolta in due mesi fino al limite di una vita». E racconta (come ricorda anche Roberto De Napoli, autore di saggi su Alvaro, la radio, la Rai) le ore trascorse accanto al letto dello scrittore nelle lettere del 21, 26 aprile e del 18 giugno indirizzate a Leone Traverso, letterato, germanista, traduttore, con il quale aveva una relazione tormentata, iniziata subito dopo la guerra a Firenze e di cui resta innamorata anche dopo l’interruzione del legame agli inizi del 1954. Sono lettere nelle quali affiorano il dolore per la malattia di Alvaro, la premura per «un bruttissimo ometto» che potrebbe farle da padre, la grande ammirazione per l’uomo di cui conosceva e amava le opere.

Il «ritratto intenso e partecipato dello scrittore di San Luca», Cristina Campo lo consegna, però, nelle lettere scritte all’amica Margherita Pieracci Harwell (Mita) (6, 13, 26 maggio e 25 giugno 1956) con la quale, con ogni evidenza si sente più a suo agio e più libera di raccontare – è Gianni Carteri a notarlo – un’amicizia di «una purezza e profondità quasi sconcertanti e tali da lasciare un segno inequivocabile di “musicale testimonianza”; quasi una fiaba incantata in una rete di simboli e di sottili corrispondenze di veri e propri stati spirituali, che toccano le linee di due esistenze nelle quali le “antitesi si conciliano” in una limpidezza di scrittura accecante».

In una lettera del 13 maggio, Cristina Campo scrive all’amica: «Cara Mita, nulla di nuovo nella casa della Trinità. Un giorno cupo e uno meno cupo, quando tenebra e quando un lume, dietro la persiana che guardo sempre la sera […] Queste sere di maggio, dolci e tremende, che sembrano scritte da Corrado Alvaro. Tutto questo tempo, del resto sembra scritto da Corrado Alvaro. Non solo la sua casa, sua moglie, il suo silenzio, ma tutta la città è la primavera […] Io siedo sui gradini, al centro di quel racconto fluido e intricato; e dietro le persiane c’è la soluzione del geroglifico, c’è la risposta a tutte le mie domande. Ma continua, sera per sera, il silenzio». Sono le atmosfere romane descritte da Alvaro in tante opere e soprattutto nell’ “Itinerario Italiano” (1941) e che, davvero, lo scrittore sembra aver costruito – quasi in previsione della lunga notte di addio che lo avrebbe atteso in una città dove come tutti i meridionali aveva trasferito il suo paesaggio interiore (lo spirito di espansione e di avventura, mentre i settentrionali vi avevano trasferito il loro senso della vita stabile e sociale).

In un’altra lettera del 28 maggio all’amica Margherita Pieracci, Cristina Campo dice: «Alvaro non sta né meglio né peggio. Vado ogni giorno a vederlo. Spesso lo affidano a me, nel pomeriggio. Non parla che poco, ma ci intendiamo con gli occhi. Ciò che riesce a dire è importante […]. Anch’io gli dico certe cose. Spesso lo faccio ridere. E quando ride chiude gli occhi ed è bello – come un intarsio cinese – quelle poche parole che dice sono scelte, da scrittore. Quando gli do un sorso d’acqua e gli chiedo se è fresca mi sussurra “Perfetta” […] Dorme con un sorriso un po’ ironico, sapiente. Io nella poltrona, leggo un suo libro. Da un lato il corpo, assopito, lontano. Dall’altra lo spirito appassionato, che parla. Tutto è come un papiro lacerato, un frammento: lo spazio vuoto terza dimensione e ciò che rimane di una eloquenza, una forza da far tremare».

Le ultime ore di Alvaro

Cristina Campo racconta le ultime ore di Alvaro in una lettera del 25 giugno: «Cara Mita, mi scusi se ho tardato a risponderle. Ho voluto vedere quasi ogni giorno la signora Alvaro. Di Alvaro mi è sempre più difficile dire. Tento appena di decifrare. Ero là tutta l’ultima notte, per molte ore sola con lui. La Signora, quella notte, non era in grado di assisterlo. Ebbe il grande eroismo (per una donna della sua tempra) di rimanere quasi sempre distesa, nella sua stanza, pregando. Fu una notte molto lunga. Ho ancora negli orecchi il brusio della pioggia e il tuono del suo respiro, fino alle 4, 50. […] Non so dirle se se n’è andato sereno”. Dalle 20, 30 non era più cosciente (non almeno alla nostra presenza). Se n’è andato ad occhi chiusi, dopo una lotta che appariva una suprema concentrazione. Certo l’agonia non è che il simbolo di ben altro e non sapremo, finché viviamo, in quali zone si svolga. Aveva, quando è spirato, la febbre a 41,7. Lo tenevo tra le mie braccia, già esanime mentre la donna che ci aiutava gli infilava il pigiama azzurro: e ancora bruciava, bruciava tutto come i bambini che dormono con la febbre […] All’alba era tutto in ordine. La Signora ha potuto vederlo nella sua bellezza, giovane come ai tempi del loro matrimonio. Lo ricopriva una coperta bianca, il sole giocava fra le rose sul comodino. I ragazzini già si rincorrevano, sui gradini della Trinità dei Monti. Qualcuno ha preso la maschera del suo viso. Ma lei lo troverà in un Suo racconto, come l’ho visto io: “Come un luogo sacro ed amato, qualcosa di terribile e di maestoso, che ci ha fatto soffrire […]”. La Signora lo baciava sulle labbra, gli diceva con un sorriso: arrivederci caro».

Il 26 giugno 1956 in un’altra lettera alla Pieracci cerca di segnalare le opere dove Alvaro aveva “celato” o “svelato” le persone da lui amate, i suoi familiari, la sua casa e i suoi paesaggi. «Mia cara, a lei sola ho parlato di Alvaro in un certo modo e so che non lo farò una seconda volta. Le ho spedito anche i “Racconti”. Vorrei leggesse: “Madre di paese” e “Cesarino è già grande”, subito dopo “La Cavalla nera”. E anche “Due voci, due ombre” che è tutto un racconto d’echi, come la loro casa. Così avrà conosciuto tutti: Corrado, Laura, Massimo, la nonna, e la casa. La scalinata, e le terribili primavere di Alvaro, le troverà un po’ dappertutto; in “Un profumo sottile”, nella “Bambina rapita”, in “Gente di cuore”…».

La scrittura antropologica e autobiografica del poeta dei segreti

Mi sono più volte trovato anche io a cercare nelle opere di Alvaro aspetti della sua vita privata: gli amori, i dolori e i sentimenti dell’uomo. Frequentando, nel tempo, l’universo alvariano e avendo intrattenuto intensi legami culturali con il fratello don Massimo, in parte con il figlio Massimo, e anche con altri discendenti dello scrittore desideravo solo capire meglio le opere e la scrittura del «poeta dei segreti». Ho studiato ambienti familiari e culturali, ho indagato l’universo agropastorale di riferimento, ripercorso alcuni luoghi da lui frequentati e attraversati: ho spesso compiuto un’opera di “immedesimazione” con l’autore che, con la sua scrittura, mi ha sempre accompagnato, anche per la sua statura morale e per la profondità antropologica della sua scrittura, quasi con premurosa ossessione, come un’ombra benevola. Non so se ad Alvaro sarebbero piaciute le lettere della Campo: avrebbe, forse, apprezzato l’affermazione che le torna «sempre più difficile dire» parlare di lui, tentando «appena di decifrare» lo scrittore, quel suo arrendersi rispetto al mistero dell’agonia. Forse – ma questa è una mia congettura – Alvaro non avrebbe condiviso l’invito a trovare nelle sue opere un riflesso puntuale della vita reale.

Alvaro si era opposto con tenacia (e anche con una certa abilità) al tentativo di Domenico Lico, amico di giovinezza e di studi al Galluppi di Catanzaro che cercava di pubblicare suoi scritti, lettere e poesie giovanili e raccontare la loro vita di studenti. Alvaro, come scrive in una lettera del 30 novembre 1940 (cfr. “Un paese”, a cura di V. Teti) non approva che l’amico di gioventù si sia messo «a scrivere a questo e a quello chiedendo di me e del tempo trascorso» e lo invita a non tentare «più un simile commercio epistolare» e di non andare «frugando tra le memorie d’un uomo modesto». Lo stesso Lico ricorda che in un incontro avuto in Calabria con Alvaro nel 1941, all’indomani della morte del padre, quando domanda all’amico di gioventù se Attilio Bandi di “Vent’anni” (1930) fosse Aldo Fortuna si sente rispondere, con un sorriso, che non si può dire.

La scrittura di Alvaro ha una forte dimensione autobiografica.

Per lo scrittore, però, l’autobiografia si trasforma in finzione, riscrittura della propria vita. La scrittura trasfigura le esperienze vissute. Alvaro non amava, probabilmente, che i propri fatti privati e familiari (spesso amplificati da dicerie, pettegolezzi e invidie dei paesani nei confronti del padre) potessero fornire una lettura errata degli esiti narrativi e stilistici delle sue opere. La vita è un segreto e un mistero che solo chi l’ha vissuta è in grado di nascondere, trasfigurare, trasformare in favola, poesia, dramma. In “Il viaggio” (1942) racconta il legame forte e complicato avuto con il padre, un uomo dal carattere forte, dalle mille risorse e fantasia, e ricorda cattiverie e invidie nei confronti di suo padre, solo perché aveva voluto avviare una scalata sociale. «Di quella lotta continua non dirò molto; basti che quando un mio fratello, il secondo di noi, morì, i nostri nemici fecero festa perché uno era caduto. L’invidia è il peccato mortale delle regioni povere: nei migliori diventa emulazione, ambizione, sprone alla conquista […] Perdono ai nostri nemici perché è gente del mio stesso sangue, che io amo e amerò sempre. Compiuta l’opera, mio padre fu come disoccupato, non avendo altro scopo per sacrificarsi, e avendo preso, del sacrificio, i modi più commoventi, la sua dignità». Scrive Umberto Bosco in “Pagine calabresi” (1975) scrive: «Alvaro è sempre autobiografico, cioè lirico, ma trascende sempre il suo io, lo dissolve negli altri; negli altri, capisce sé stesso. Il suo autobiografismo è il contrario dell’egocentrismo, la negazione del narcisismo». Alvaro stesso nelle “Note autobiografiche”, in “Ultimo Diario” (1959) avverte: «Il fatto dell’autobiografia nei libri è da indagare con molta cautela. Quanto a me, mi seccherebbe molto riscrivere quello che ho veduto. A mano a mano che passano gli anni mi distacco sempre più da quella poetica, e siccome sono nell’età dei ricordi e dei ritorni, cerco di ricordare quello che avrebbe potuto accadere, quello che avrei desiderato accadesse». Anche i suoi diari e i suoi scritti dichiaratamente autobiografici e personali, persino le sue lettere private a donne (come quelle a Ottavia Puccini, a Laura), ad amici, a scrittori, a editori hanno il dono di trasformare la vita in letteratura. D’altra parte, per lui la scrittura era vita.

***

«Non era un bell’uomo», ma risultava bello

I ricordi di Lico, le memorie di amici e familiari, le lettere alla «madrina di guerra» Ottavia Puccini e quelle famose a Laura, al padre, al figlio, le sue stesse opere – opportunamente ripensati servono a fare capire meglio un eccezionale modo di essere insieme segreto e autobiografico, misterioso e candido, discreto e profondamente sincero. Riferimenti autobiografici di Alvaro e memorie di altri su di lui congiurano concorrono a farci riconoscere lo scrittore, nella sua arte e nella sua poesia, ma anche nella sua umanità, nella sua fisicità, nella sua corporeità, nel suo senso etico, delle cose e della vita (amava e conosceva profondamente Campanella e gli altri grandi calabresi).

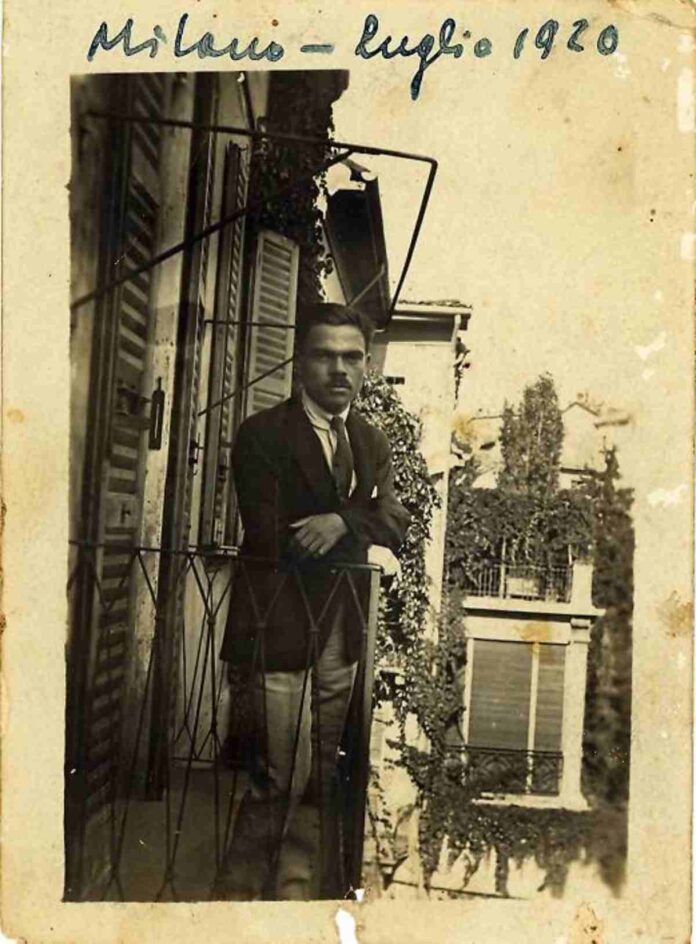

Diverse descrizioni e molte fotografie, quasi in maniera concordi, colgono quel suo essere e apparire bello a dispetto della sua bassa statura, del suo viso schiacciato, che a volte lo rendevano, come dice Cristina Campo, «un bruttissimo ometto» che, tuttavia, quando rideva e chiudeva gli occhi diventava bello come «un intaglio cinese». Domenico Lico, nella “Biografia su Alvaro”, così ricorda come gli apparve Alvaro nell’autunno del 1911, studente sedicenne nella quinta ginnasiale al “Galluppi” di Catanzaro: «Faccia maschia dal mento rotondo, naso un po’ schiacciato, labbra carnose, occhi castano-cerulei opachi rivelanti un qualche grado di miopia, barba e baffi rasi, fronte spaziosa, molti capelli, lunghi, biondo-sbiaditi volti all’indietro, colorito smorto, collo corto, statura bassa, corpo regolare, abito trasandato».

Viene da accostare il ritratto che Lico fa di Alvaro l’autoritratto che il giovane liceale lascia in racconto inedito “Verbo di modo finito – Racconto a Maria”, dove narra l’innamoramento di uno studente per la giovane Maria F. «Guido Albarosa non era un bell’uomo nemmeno a guardarlo con le più serie attenzioni. Una testa grossa sempre ciondoloni sul petto come un frutto troppo grande per una rama troppo tenera (si diceva anche che quella testa bassa fosse sempre tra le nuvole), un viso insignificante con un più insignificante pallore e molti capelli che al sole erano biondi come quelli di un poeta ideale o di un conferenziere primizio; biondi insomma e quando si dice biondi Guido Albarosa è più simpatico».

Resta memorabile una bellissima pagina che Pietro Pancrazi ha lasciato dello scrittore alla fine di una conferenza a Firenze (che poi diventerà “Calabria”, 1931).

«Qualche settimana fa ho inteso Corrado Alvaro parlare in pubblico in una illustre sala fiorentina, che è sempre per uno scrittore non toscano una bella prova[…] Parlava della sua Calabria, e calabrese restò. Con quella sua faccia che sembra un pugno chiuso visto di profilo, si pose di fronte alla sala e per un’ora disse il fatto suo… cosa su cosa e quasi con un senso di necessità. Ci aveva messo le mani dentro e sembrava intridere una farina, impastare un pane. Sparpagliava lontano le sue impressioni, i ricordi, i proverbi, le figure della sua terra, li lasciava andare; e poi a un tratto, con un accenno […]della mano tozza, li raccoglieva, li ribadiva a sé. Riapriva, poi, la mano di taglio, a mezz’aria, e gli ridava la via. Diceva e tornava a dire […] Il pubblico intese. Nell’oratore che voleva ma non riusciva a staccarsi dal tema, avvertì qualcosa d’insolito, una verità, una poesia[…]. Scoppiarono, alla fine, a due tre riprese, quegli applausi fitti, secchi, che si fanno a gola stretta. L’oratore in piedi si illuminò un momento appena, e quasi di stupore; poi si richiuse, e venne via con le braccia lente e il passo lungo del calabrese che ha ancora molto da camminare».

Domenico Zappone («Il piccolissimo», maggio-giugno 1956), incontra Alvaro a Roma, già ammalato: «trascinava la sua segreta amarezza in compagnia di R. M. De Angelis, il quale premurosamente si chinava verso di lui, gli porgeva il braccio perché si appoggiasse ma invano». Zappone incontrava per caso lo scrittore. «Indossava un impermeabile chiaro, da sembrare scolorito dal sole. La grossa testa s’attaccava al busto senza distacco. Il viso largo ma pallido. Era un uomo malato e triste, profondamente scontento…».

Di lì a poco, Cristina Campo lo avrebbe visto ammalato e silente, espressivo e concentrato, bello come un intaglio cinese, e assopito «con un sorriso un po’ ironico, sapiente». Quale «bellezza» rivelava un uomo che tutti descrivono (come confermano anche le caricature e le fotografie) con una testa grossa, attaccata al collo, un viso schiacciato e a tratti insignificanti? Ho avuto la fortuna e il piacere di conoscere e osservare il viso, il profilo, lo sguardo, gli occhi mobili di don Massimo Alvaro e del figlio Massimo, di qualche nipote e pronipote figlio o nipote di sorelle, di qualche lontano partente rimasto a S. Luca o in altre parti della Calabria. Osservando il fratello e il figlio (che somigliavano abbastanza ad Alvaro) ho immaginato che la bellezza di Alvaro consistesse in quello sguardo intenso e profondo, sicuro e mobile, diretto e fiero. Nel suo colorito bruno; in un fare vispo e inquieto e insieme pacato; nel suo camminare lento e con un passo lungo che lo rendevano figura emblematica di un mondo che oscillava tra tradizione e mondo moderno. Alvaro incantava con le sue parole e la sua arte oratoria. Da bambino, quando il padre lo voleva «poeta» aveva recitato nei matrimoni di paese e aveva studiato e osservato la teatralità dei suoi paesani e a Catanzaro, durante i moti per la guerra, era lui a ad arringare i rivoltosi (cfr. “Mastrangelina”, “Vent’anni”, la “Biografia su Alvaro” di Lico). Anche agonizzante Alvaro conservava quello sguardo concentrato e intenso, che poteva diventare fiero fino all’indignazione e ironico ed eloquente, che rendeva timido, imbarazzato, affascinato chi gli stava di fronte. Dopo la morte, Laura «potuto vederlo nella sua bellezza, giovane come ai tempi del loro matrimonio». La donna, che lui aveva amato corrisposto, e con la quale il rapporto non era stato certo facile e continuo, poteva baciarlo sulle labbra e dirgli, sorridente, arrivederci caro perché Alvaro, anche nel corpo, era tornato o era rimasto un adolescente.

***

L’acqua: la guerra, la vita, la morte

Mi sono spesso detto che forse Cristina Campo, attenta alle emozioni sue a cospetto del suo mito letterario morente, non è riuscita (non ha voluto) a descrivere dettagli e particolari che io sarei stato felice di leggere. Come era il letto di Alvaro? Chi andava a trovarlo? E quale l’arredamento della stanza? E davvero nella camera da letto, o da qualche parte nella casa, c’era appesa l’immagine della Madonna di Polsi? Da piccoli indizi apparentemente insignificanti si può vedere come Alvaro restasse Alvaro anche sul letto di morte. Cristina Campo andava ogni giorno a vederlo, di pomeriggio lo affidavano a lei (perché?) e si intendeva con lui parlando con gli occhi. A volte lo faceva ridere e ci dice: «Quando gli do un sorso d’acqua e gli chiedo se è fresca mi sussurra “Perfetta”». La persona ammalata e agonizzante ha bisogno di bere, quasi per accostarsi all’elemento primordiale, per cercare ancora la vita. Ho visto persone morenti che cercavano l’acqua e la fonte dell’infanzia. Mio padre, sul letto dell’ospedale e poi a casa, prima di morire, cercava l’acqua di Dorico, un’acqua che non gli avevo mai sentito nominare e che era quella della fontana della sua infanzia (e della mia) e che adesso tornava nel momento in cui il suo corpo bruciava e le sue parole portavano nel mondo misterioso dell’altrove. L’acqua, in Alvaro, è l’elemento primario, vitale, sacrale, liminare tra vita e morte, diluvio e fonte di memoria e di vita. La donna che cammina con l’orcio dell’acqua appare quasi una figura archetipa e rivela una sensualità rigeneratrice. L’orcio si presenta come una sorta di oggetto sacro all’interno di una cosmogonia basata sull’acqua che genera e rigenera. Già nel libretto giovanile su Polsi sono dominanti la dimensione del mangiare insieme, dell’acqua come purificazione, del pellegrino come errante che cerca acqua fresca, verità e senso. Alvaro racconta la leggenda della donna che si riposò pregando la «Madonna affinché le facesse trovare un po’ d’acqua per dissetarsi. Come per incanto comparve ai piedi della donna una fontana freschissima che potrete vedere. A memoria di ciò s’impresse sul sasso l’effigie della Madonna».

In molte poesie grigioverdi, dove dialoga a tu per tu con la morte e sperimenta cosa significhi essere dinnanzi a un compagno morente, Alvaro mostra di restare ancorato a quel mondo di beni essenziali, naturali, sacri che ricorda anche al fronte, assicurandogli così un senso di presenza e di convinzione. Si veda, tra le tante, la poesia A un compagno: «Se dovrai scrivere alla mia casa,/Dio salvi mia madre e mio padre, /la tua lettera sarà creduta/mia e sarà benvenuta./Così la morte entrerà/ e il fratellino la festeggerà. […] Dì loro che avevo goduto/Tanto prima di partire/Che non c’era segreto sconosciuto/che mi restasse a scoprire;/che avevo bevuto, bevuto/tanta acqua limpida, tanta,/e che avevo mangiato con letizia,/che andavo incontro al mio fato/quasi a cogliere una primizia/per addolcire il palato». Vincenzo Paladino nella monografia sullo scrittore, ricorda come la guerra di Alvaro si potrebbe qualificare in senso etnico-sociale, come guerra di popoli poveri e guerra proletaria, dove si sono trovati assieme, con lo stesso spirito di quando si procurano il pane e l’acqua, i contadini e i montanari, i fabbricatori di casa e i minatori, i facitori di argini e i costruttori di case di tutte le regioni d’Italia. La guerra è «la quintessenza della fatica umana più primitiva», un diluvio, un evento tragico e sconvolgente, una catastrofe che coinvolge allo stesso modo quanti arrivano dalla terra: quanti conoscono già la dura lotta per la vita e la soddisfazione dei bisogni primari. «Italiani del Nord» e «Italiani del Sud» al fronte scoprono assieme di essere allo stesso modo uomini ridotti alla pura e semplice sopravvivenza biologica. Il rapporto con la terra, la natura, la fatica faceva scoprire simili i contadini napoletani e piemontesi, veneti e calabresi, ed era questo legame, e il pensare dei contadini non a uccidere, come pensano i civili, ma «a resistere, durare, difendersi» che li rendeva, forse, più adatti alla guerra e alla salvezza, con la loro abitudine alla sofferenza e alla vita per la sopravvivenza. Alvaro in Vent’anni non scorge la diversità dei soldati nella diversa appartenenza geografica. La differenza è quella tra chi viene dalla terra e chi viene dalla città chi ha la conoscenza quotidiana della lotta per la sopravvivenza e chi vive in mezzo a sovrastrutture e a pregiudizi costruiti nel tempo, tra chi sente di essere di un unico alimento che sostanzia la terra, il cibo, il sangue, le piante, gli animali di cui si alimentano le persone e chi ha smarrito questo legame. «La guerra è un mestiere d’uomini che non si sono dimenticati la terra», dove si trovano «meglio coloro che sono abituati a vivere a contatto con la natura e con la fatica umana più dura».

L’immagine del Diluvio arrivava ad Alvaro dalle acque torbide che rovinano e trascinano paesi, sconvolgono paesaggi, determinano fughe, fanno della Calabria una terra pericolante e in continua riparazione, rendono tutto provvisorio e fanno prosperare i gruppi dominanti. La «religione» dell’acqua lo porta a cogliere vicinanze tra la gente della sua Calabria, i contadini dela palude pontina, della Turchia, della Russia, di cui scrive in indimenticabili libri di viaggio. Diacono, Rinaldo, Babel, gli sradicati, gli erranti, gli esiliati, gli uomini nel labirinto di Alvaro sono tutti dei moderni pellegrini in cerca di purificazione, appaesamento, rinnovamento, senso. Ai tempi della mia tesi di laurea mi sono messo pazientemente a segnare e a schedare (conservo ancora appunti e schede da qualche parte) i romanzi, i racconti, i saggi, le note di viaggio, le poesie dello scrittore: non c’è pagina dove ci sia un riferimento al cibo e all’acqua, alla ritualità e alla simbologia alimentate. Le opere di Alvaro ci hanno reso familiari: gli uomini che hanno fame e fuggono in montagna o in America per il pane; le donne che impastano pane o vanno ad acqua con l’orcio; il padre che da bere ai figli prima che si mettano a letto; figure di erranti ed emigranti che camminano con il pane; emigrati che attendono dai paesi le corriere con i prodotti inviati dai familiari rimasti; uomini e donne che mangiano e bevono assieme. In altri termini la convivialità, la sacralità, la religione, la “comunione” praticate o sognate, perse e di cui si ha nostalgia.

Massimo Alvaro e la “religione dell’acqua” del padre

Nel 1986, all’Università della Calabria, nel corso di un incontro su Alvaro, parlai dell’acqua nell’opera dello scrittore. Alla fine mi venne incontro Massimo Alvaro, il figlio dello scrittore. Mi strinse la mano in un modo che comunicava gratitudine. Rimasi subito colpito dalla discrezione e dalla delicatezza di Massimo Alvaro. Mi parve subito un personaggio alvariano. Pensai, non so come, al padre di Corrado Alvaro. Qualche giorno dopo ho ricevuto una lettera, datata Roma 4-11-86. «Gentile professore, Trovo non facile fermare sulla carta i rapporti tra mio padre e l’acqua, certo perché si tratta di piccoli episodi, di brevi sensazioni che dette hanno un valore e scritte temono di rivelare una eccessiva semplicità e frammentarietà. Che dire del gesto raccolto con cui mio padre portava alla bocca un bicchiere d’acqua? Io me lo ricordo, un gesto sacrale. Rileggevo ieri una delle sue poesie grigio verdi; ne “A un compagno” si raccomanda ad un soldato di dire che il combattente ucciso prima di morire aveva bevuto “bevuto tanta acqua limpida, tanta”. Ricordo che mio padre, in campagna, faceva lunghe camminate quando veniva a sapere dell’esistenza di una fonte nelle vicinanze, le ho già detto [nel nostro incontro a Cosenza] dei momenti di stupore e di gioia quando vide nei Castelli romani, un esile getto incanalato da una foglia di castagno, me lo fece notare come fosse un qualche cosa di straordinario. Non è che cercasse l’abbondanza. Un anno andammo in vacanza in una vallata alpina e precisamente a Caldonasso, in Val Sugana. Naturalmente le nostre gite si svolgevano tra interminabili ruscelli e cascate e corsi d’acqua come si addice ad ogni buona località alpina. Ebbene, mio padre non aveva su tanta abbondanza l’attenzione, la cura che aveva fu la fonte solitaria, dispensatrice parca di bene. Se le capiterà di arrivare a San Luca, si faccia mostrare la fonte alla quale, un tempo, le donne attingevano l’acqua. Vi si arriva su un ripido sentiero che era poi percorso in salita, con i recipienti pieni sulla testa, il viaggio andava fatto più volte per assicurare la provvista alla casa. Chi si è lavato il viso con quell’acqua penso che abbia avuto di essa altra opinione dell’acqua che scende dal rubinetto. Voglia gradire questa scarna testimonianza come ringraziamento per il suo intervento a Cosenza. Cordialmente la saluto. Massimo Alvaro».

Sul letto di morte, come abbiamo visto, mentre beveva un sorso d’acqua, diceva a Cristina Campo come l’acqua fosse fresca «Perfetta», Alvaro avrà pensato all’acqua della sua infanzia e del suo paese, di Polsi e di tutti i pellegrini del mondo? Cristina Campo avrà capito che con quel «Perfetto» Alvaro esprimeva, magari, gratitudine, rimpianto, nostalgia, desiderio di purificazione e di rinascita.

***

L’infanzia, la vita, la morte

«Durante una malattia un individuo rivede la sua vita, e si domanda di che cosa sia stato punito. Vede profondamente i suoi errori, le sue colpe. Decidere se vivere o morire. Vivere per riparare, ecc. […] E poi ci si domanda: perché? Credevo che ciò accadesse soltanto alla fine della vita, quando uno vede, a quanto dicono, tutto, come sotto un lampo che illumina per un attimo il paesaggio, e l’occhio percepisce ogni particolare, rivede in un istante quello che aveva notato per lunghi anni, e seguita a percepirlo ancora, come su una lastra fotografica, mentre tutto è ripiombato nell’oscurità. Così uno rivede il passato, fino a ieri, da illusione a illusione, e più nulla ha senso». Così Alvaro in un brano del suo diario ricordato da G. B. Angioletti a un anno della sua morte.

In quell’ultima «notte molto lunga», mentre Cristina Campo ascolta «il brusio della pioggia e il tuono del suo respiro», in quell’istante prima che tutto piombi nell’oscurità, «dopo una lotta che appariva una suprema concentrazione», prima che nulla abbia più senso o tutto cominci ad avere un altro senso, quale passato avrà rivisto? Avrà ricordato l’infanzia a S: Luca o la dura scuola a Mandragone e al Galluppi da Catanzaro? I compagni del Liceo o quelli al fronte? Gli amici scrittori dei giornali e delle case editrici? I suoi successi, i riconoscimenti, le sue delusioni? Le aggressioni dei fascisti o le accuse degli antifascisti a un Alvaro tiepido e a volte indulgente col regime? Avrà rifatto tutti i suoi viaggi a Berlino e a Parigi, in Italia e nel Sud, in Turchi e nella Russia Sovietica? Avrà scritto altre pagine di un diario ancora più ultimo e intimo? Avrà risentito gli odori del mondo sommerso o quelle della mondanità alla quale non si era mai adeguato? Avrà navigato, tra espiazione e riconciliazione, tra “mondo della tradizione” e “mondo moderno” (come scrive Pampaloni), tra l’uomo del Sud, figlio dì una civiltà che scompare, e l’uomo che si avventurava nell’inebriante crocevia d’Europa, nel tentativo di comprendere il senso di quell’ambivalenza.

Domenico Zappone nel 1957 pubblica su «Il Giornale d’Italia» l’articolo “La madre di Alvaro”. Il racconto bellissimo e struggente di una visita, a Caraffa del Bianco, a casa di don Massimo, per trovare la madre, che non sa della morte di Corrado. La notizia le è stata pietosamente nascosta per risparmiarle un dolore. Zappone, però, ha la sensazione che la donna ammalata partecipasse della finzione. La madre di Alvaro non sembra dare retta al forestiero che le porta i saluti del figlio Corrado, di cui si dice amico. Zappone osserva la casa in rovina, la donna di paese che fino a poco tempo fa aveva impastato pane, e di cui Alvaro ha lasciato descrizioni e pagine splendide, e teme di aver turbato un ordine «un antico ritmo fatto di gesti e di echi». Fa per andare via, quando pensa di indicare alla donna le calze che portava, le stesse, dice che Corrado usa d’inverno perché tengono caldo e proteggono dall’umido. La donna «d’impeto, solleva il capo, risponde che suo figlio non usa quelle calze». «“Usa calze di seta”, obietta vibrante, e ormai il gelo è rotto, il discorso, magari intervallato da lunghe pause, è ormai avviato». La madre di Alvaro comincia una lunga nenia di ricordi e di racconti, come accadeva nei lutti quando si elencavano le azioni e le virtù del defunto. Parla di quel «figlio d’oro» che da bambino non aveva dato mai un dispiacere né a lei né al marito e che «i compagni lo rispettavano come un comandante», quel figlio che dalla strada chiamava per domandare se era ora di rientrare e che era già sapiente, ricordava tutto a mente e le donne se lo contendevano all’uscita da messa perché ripetesse quanto avevano ascoltato e avevano già dimenticato. Il figlio che «andava alla dottrina dallo zio Gianpaolo» e a Natale s’incantava davanti al presepe. Il padre gliene costruiva sempre uno e una volta che rimase «un poco più a lungo in chiesa per la cerimonia dell’epifania, quando rientrò il padre e vide che il padre aveva già distrutto il presepe pianse come se gli avessimo strappato il cuore». Quel figlio d’oro che a Roma si era fatto mandare i pastori di Gioiosa. Quel figlio d’oro…

La madre ricorda poco degli anni difficili del figlio a Mandragone e a Catanzaro, del suo trasferimento a Roma e degli anni dalla guerra. Racconta i ritorni del suo figlio d’oro, ogni quattro cinque anni per trovarla e delle sue domande su come stava il suo cuore. Zappone ricorda il particolare e intenso legame tra Corrado e la madre riportando un brano di “Mastrangelina”: «“Vostra madre vi vuol bene?” – chiese Florestana -. “Molto me ne vuole”. Gli si inumidirono gli occhi, a tradimento come se sentisse curva la voce materna. “Me ne vuole, ma siamo ormai abituati a pensarci da lontano. Me ne vuole come se mi avesse perduto, e io lo stesso. Ma lei sa sempre dove io mi trovo”». Don Massimo ricorda l’ultimo ritorno del fratello per trovare la madre, due anni prima per l’onomastico della donna, quando arrivò a sorpresa e quando volle guardare il paese da lontano. Alvaro dal paese, da Polsi, dall’acqua, dalla madre, dal padre non si era mai allontanato. Da lontano non farà altro che raccontare quel mondo assorbito e catturato nei primi dieci anni di vita. “L’età breve” (1983), Alvaro scrive.

«In quella stagione della vita, tutto quello che si dice è nuovo, ha un diverso significato dal reale, ha mille significati; poi non si udranno più quelle parole con quel suono e quell’accento, perché si intenderanno troppo alla lettera, mentre nella giovinezza una di quella frase rimane nel cuore per giorni e giorni, e si risente cercandone il senso che appare di continuo rinnovato, incerto, velato, cangiante, secondo il sentimento dominante. Più tardi si ricordano quelle parole, e si riscopre il loro senso letterale, limitato come si limita la vita, alla stessa maniera che si adoperò nell’infanzia una parola di cui si conosceva appena il suono, dando ad essa un significato tutto fantastico, mentre nella realtà è povero e nudo». E in “Cronaca e Fantasia” (1934):

«A un certo punto della vita, né troppo presto né troppo tardi, l’uomo ha diggià vissuto. Voglio dire che la sua fantasia s’è chiusa, che gli anni a venire non saranno più che l’illuminazione di quelli passati. Le cose avranno perduto il loro potere di rivelazione, le loro suggestioni, e le scoperte saranno rarissime. L’infanzia e l’adolescenza sono i temi fondamentali della vita; una vita riuscita, disse qualcuno, non è che l’adempimento di quello che s’è sognato da ragazzi. Allo stesso modo una vita piena esiste in quanto fu pieno di fatti, di esperienze, di visioni, il tempo giovanile. Ognuno di noi vive nel riflesso di quello che fu ragazzo, e avanzando negli anni i ricordi e le impressioni divengono più chiari, escono dai loro nascondigli, il presente si colora del riflesso del passato. La seconda parte della vita nostra la passiamo come in un paese straniero, in esilio; e ogni mutamento cercato che ci debba mutare ci trova per sempre estranei. […] Accade molto spesso agli uomini di sorprendersi in un atto qualunque, in un movimento di pensieri che sembra ad essi di ripetere come in sogno: non sono altro che le intuizioni dell’infanzia che tornano vive e vere, sono il compimento di un moto dello spirito, un tempo accennato, finalmente compiuto».

Domenico Zappone, quel giorno, nel congedarsi da Antonia Giampolo, continuando la finzione, le domanda cosa vuole che riferisca a Corrado. «“Ditegli di non venire, di riguardarsi, che sta bene dov’è”, mormora appena. La risposta mi atterrisce. Penso al frammento di “Mastrangelina” [… ]“Siamo abituati a pensarci da lontano[… ma lei sa sempre dove mi trovo” come alle terribili frasi delle sibille e dei profeti, quando l’uomo credeva alle favole e aveva altro cuore».

E forse, come nelle favole della vita, in un «istante» della 4.50 di quell’11 giugno 1956, Corrado Alvaro aveva «raggiunto» la madre per comunicarle dove si trovava, mentre Laura pregava in una stanza vicina. Forse Alvaro nella giovane Cristina Campo, che lo curava e lo accudiva, gli dava da bere e lo faceva sorridere, avrà visto una donna e una madre (l’universo femminile, della terra, del pane, della vita da essa evocato) di paese al capezzale del figlio morente. Non sarà andata in questo modo – e cosa cambierebbe per la bellezza e profondità della sua scrittura? -, ma le memorie, le opere, la vita di Alvaro mi fanno pensare che così potrebbe essere stato.

*Docente universitario e antropologo