di Mariagrazia Costantino* – Questa è una storia di avarizia, superbia, e cecità selettiva.

Capolavori letterari come L’Odissea, La Divina Commedia e Moby Dick, sono tali soprattutto per il loro valore paradigmatico, cioè per la capacità degli autori di toccare temi universalmente validi e parlare di e a ogni lettore, che viene immediatamente coinvolto e si immedesima nei personaggi.

Con la modernità nella quale siamo ancora immersi fino al collo, ai romanzi si sono aggiunti (o sostituiti?) i film, soprattutto quelli che evocano o ricostruiscono fatti storici di enorme portata. Penso alla Prima e alla Seconda Guerra Mondiale (1917, La Sottile Linea Rossa), alla Bomba Atomica (Oppenheimer), alla Guerra del Vietnam (Apocalypse Now e Full Metal Jacket). Penso anche all’ottimismo della Belle Epoque e alla sua fine brutale sancita dall’avvento della Guerra e ancor prima dall’epopea del Titanic. Un racconto troppo avvincente per essere vero. O finto, seconda dei punti di vista.

Tutto avranno visto l’omonimo colossal del 1998 di James Cameron che torna periodicamente a tormentarci con le sue scene strappalacrime, la retorica melensa e i suoi moniti. Rammentate quando il capitano e altri membri dell’equipaggio celebrano la magnificenza del transatlantico? L’inaffondabile lo chiamavano. E ricordate lo scetticismo di quella rompipalle di Rose, femminista ante litteram, dinanzi a cotanta testosteronica tracotanza? A dire il vero il film di Cameron è un discreto polpettone, e imbocca gli spettatori con la morale sempliciotta e preconfezionata tipica di Hollywood. Eppure il messaggio resta valido; potente il simbolismo. Proprio come il naufragio stesso che, se qualcosa insegna, è che non abbiamo imparato molto, anzi quasi niente, dalle cocenti sconfitte del Novecento e dai fallimenti dell’epoca moderna.

In linea coi tempi, quello dello Ponte sullo Stretto di Messina si configura come un fallimento rateizzato. D’altra parte qualcuno ha detto che la storia si ripete in cerchi più piccoli: a vedere Salvini e i cerchi piccoli come braccialetti che sta muovendo per il Ponte sullo Stretto di Messina, viene proprio da pensare che sia così.

Prima che qualcuno mi accusi di essere di parte (non che il pensiero mi sconvolga più di tanto), vorrei precisare che non ho un approccio ideologico a questa vicenda. Nè sono contraria a priori alla costruzione del ponte in questione. Costruire ponti è la cosa più normale, anzi è un vero e proprio marker della civiltà umana: senza scomodare quelli più grandi e avveniristici – il viadotto Danyang-Kunshan, il Ponte di Incheon, il Vasco da Gama, il Mackinac Bridge, il Ponte di Öland – o quelli più celebrati in film e canzoni (Golden Gate, Waterloo, Brooklyn), basti ricordare che i nostri antenati, antichi romani compresi, hanno costruito solidissimi ponti in muratura che stanno ancora in piedi (una volta il progetto e il materiali erano più importanti del progettista e del suo compenso). Per non parlare dei ponti in corda che continuano a garantire l’accesso a luoghi altrimenti irraggiungibili: ponti che in Sud America o nelle regioni montuose della Cina occidentale permettono ai bambini di andare a scuola e ai loro genitori di recarsi a lavoro tutti i giorni.

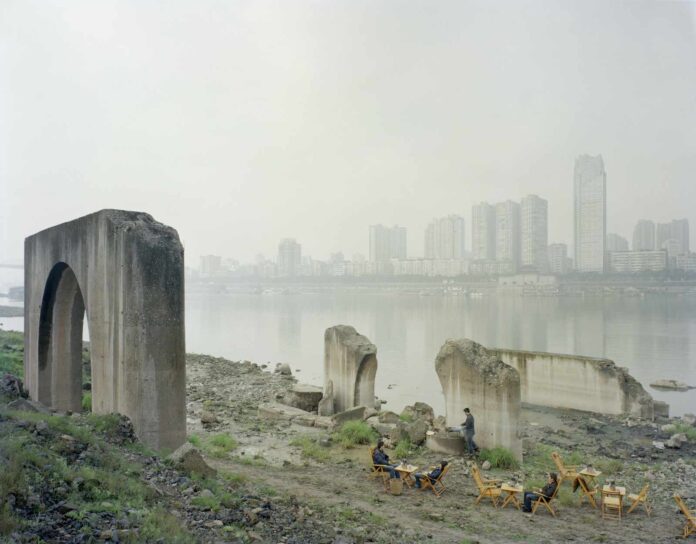

I ponti sono cose affascinanti anche come simboli: costruire ponti, oppure bruciarli e farli saltare – un po’ meno bello ma a volte necessario, soprattutto per quelli metaforici. Costruire ponti, ripeto, è la cosa più normale del mondo. Sono i territori a essere più o meno normali, e non (solo) per la presenza di personaggi come Vannacci. Per la sua lunga storia di “civiltà”, l’Italia è uno dei paesi più “edificati” al mondo e, dagli anni Sessanta in poi, anche uno dei più cementificati. Durante il boom economico, con la spinta all’industrializzazione, l’urbanizzazione e le conseguenti migrazioni di massa dalle periferie ai centri urbani – ovvero dalle campagne alle città e dal Sud al Nord –, la necessità di creare nuovi alloggi e quartieri dormitorio ha prodotto la peculiare figura dell’imprenditore edile noto anche come “palazzinaro” (la folgorante carriera di Silvio Berlusconi ebbe inizio proprio così): considerato da molti alla stregua di un “benefattore”, era il più delle volte solo un ambizioso affarista che comprava la terra a prezzi relativamente bassi e vi edificava sopra, dando alle persone quello di cui in quel momento avevano più bisogno – una casa. Domanda e offerta: niente di più legittimo. Peccato che, essendo l’Italia il Paese che è, la sempre più pressante richiesta di alloggi e le consistenti fortune che questa andava creando portarono anche alla diffusione di fenomeni quali l’abusivismo, l’utilizzo di materiali da costruzione di scarsa qualità, appalti truccati e corruttela. Fenomeni descritti mirabilmente da Francesco Rosi nel suo capolavoro Le Mani Sulla Città (1963), perdurati nel tempo e nello spazio. Quale spazio? Soprattutto quello siciliano, calabrese, pugliese e campano, con una predilezione per le ambite zone costiere. É così che sono nati i famosi ecomostri e quello stile ironicamente chiamato “incompiuto”, per la tendenza tutta italiana a lasciare a metà, a volte volutamente, grandi e piccole opere. Il malcostume descritto, fenomeno criminale duro a morire – anche a causa dei non meno criminali condoni scattati puntualmente in occasione delle varie tornate elettorali – ha nei decenni causato disastri quasi sempre annunciati. Ma soprattutto vittime. Tante.

Potrei ricordare il numero elevatissimo di palazzine venute giù all’improvviso e senza apparente motivo; i crolli del terremoto dell’Aquila; la valanga di Rigopiano e le alluvioni che hanno colpito Messina e Ischia, portandosi via case che non avrebbero dovuto essere lì, insieme alle persone che vi si trovavano dentro. Non da ultimo il Vajont e il Ponte Morandi. Disastri provocati solo apparentemente dalla natura, ma in primo luogo dall’homo italico, dalla sua brama di ricchezza e dalla sua smania di progettare, edificare, lasciare il segno. Marcare il territorio (i maschi di altre specie lo fanno con materiali meno nobili ma più sostenibili).

Mettendo per un attimo da parte la vocazione del territorio all’illegalità e le catastrofi più o meno naturali, vorrei sottolineare che un ponte si costruisce con fatica e sacrificio: per questo i territori e le persone che li abitano se lo devono meritare. Devono mostrare di capire non solo il valore dell’investimento e le opportunità che questo può portare in termini reali e di visibilità, ma anche i potenziali rischi e le criticità che sono senza dubbio presenti. Insomma bisogna che la popolazione sia informata e consapevole: impresa ardua in questi tempi di distrazione e oblio cercato con tutte le forze; tempi in cui prevalgono paranoie e bias cognitivi.

Allora la domanda cruciale da farsi è: se lo meritano Reggio e Messina (e con loro l’Italia tutta) questo ponte? Se lo meritano gli abitanti e chi li rappresenta/amministra? La risposta è anche troppo scontata, almeno nel caso della prima città, che è quella che conosco meglio. Vediamo perché.

Non mi risulta che a Reggio Calabria si stia facendo molto – questo non è affatto una novità – per sensibilizzare e informare sul grande progetto architettonico il cui cantiere, stando ai periodici annunci con tanto di trombe e sbandieratori medievali, sembra essere di imminente apertura. Ormai da almeno cinquant’anni.

D’altra parte qui la logica dietro costruzioni, conservazioni e demolizioni, è alquanto misteriosa. Chi abita in questa città avrà sicuramente notato i numerosi cantieri che sono sorti negli ultimi mesi. Alcuni utili, altri evidentemente meno. Tutti frutto di urgenza. Quale? Quella di spendere i soldi del PNRR. Ma la fretta, si sa, è cattiva consigliera: così, mentre è stato rifatto il tratto iniziale di Corso Matteotti noto anche come “Via Marina alta” (guarda caso quello conservato meglio), il resto della città cade a pezzi: intere sezioni di cornicioni che vengono giù e che pongono un grave rischio per i passanti; marciapiedi sconnessi che provocano rovinose cadute e strade che sembrano uscite da un terremoto o un’alluvione. E sempre per quel talento per l’assurdo che farebbe invida a Samuel Beckett, parti che avrebbero bisogno di interventi urgenti come le Mura Greche e le Terme Romane continuano e essere abbandonate a sé stesse e alle intemperie, mentre sono state rimosse le caratteristiche sezioni in acciottolato mosaicato ancora in ottimo stato.

Ma il vero disastro dietro l’inesistente o capricciosa manutenzione della città è, ancora una volta, la privatizzazione selvaggia che, se da una parte ha portato alla svendita del patrimonio architettonico e urbanistico, dall’altra ha permesso che la manutenzione (non vera conservazione, ma il più delle volte solo con un patetico rabberciamento) fosse opportunisticamente affidata a imprenditori in cerca di visibilità e maggiori entrate. Tutto ciò nella quasi totale indifferenza degli “utenti”: cifra di un territorio dove tutti vogliono trovare la tavola imbandita ma nessuno si preoccupa mai di cucinare.

Tutti si riempiono la bocca di retorica e professano amore imperituro per “il chilometro più bello d’Italia” (fra un po’ resterà solo quello), ma alla resa dei conti nessuno ha il coraggio di impegnarsi per cambiare o migliorare qualcosa. E perché dovrebbero? L’importante è ricevere lo stipendio a fine mese. Spesso si sta zitti anche quando lo stipendio manca, perché nella città che ha fatto dell’omertà e della paura uno stile di vita, chi si lamenta o denuncia i problemi finisce per diventare il problema.

Se lo merita Reggio Calabria il ponte? Penso proprio di no. La risposta al sottosviluppo e alla povertà, alla mancanza di lavoro onesto che toglie dignità, ai servizi scadenti, alla crisi idrica, agli incendi che ogni anno distruggono migliaia di ettari di aree boschive, al mare cronicamente inquinato e non balneabile (in una città che dovrebbe e potrebbe vivere solo di turismo vacanziero e marittimo) non può essere, per l’ennesima volta, il cemento. È una risposta facile e illusoria, dunque inadeguata, che si illude e illude di poter nascondere o seppellire i problemi sotto una grossa colata. Come in certi casi ha fatto la mafia con le persone scomode.

Pensate al paradosso di costruire qualcosa di enorme per obliterare qualcosa di nascosto ma ben più impattante…

E lo so che se aspettiamo che progressi vengano fatti, e cambiamenti strutturali apportati, il Ponte non si farà mai. So anche che è demagogico usare lo stato drammatico in cui versa la sanità come argomento a sfavore, ma mi chiedo se questo Ponte potrà davvero servire a creare lavoro sostenibile e a lungo termine. Se potrà davvero segnare l’inizio di un circolo virtuoso di sviluppo e riscatto. Io non lo so, ma temo di no. Temo che il Ponte sarà un’opera mastodontica e all’avanguardia, magari persino utile, in una terra dove i disservizi e il malaffare continueranno a perdurare e peggiorare; dove i treni partiranno in ritardo o verranno fermati per mancanza di passeggeri; dove si morirà giovani per assenza di prevenzione e di cure adeguate; dove gli asili saranno sempre di meno e sempre più costosi. Dove tutto diventerà a pagamento. Anche i sorrisi.

Temo che un ponte non sia sufficiente per cambiare una mentalità calcificata nel secoli proprio come le stalattiti e le stalagmiti. Le costruzioni della natura sono sempre le più belle e le più istruttive (quelle dell’uomo soprattutto invasive, a volte distruttive).

*Sinologa e docente universitaria. Ha un Master e Dottorato in Cinema e scrive di Global Media e Geopolitica