Polsi, la verità sul santuario "rubato". La Chiesa respinge le accuse, ma la ndrangheta c'è dal 1903

di Alessia Candito - "Vergini bella, japrìtindi li porti, ca stannu arrivando li devoti vostri. E nui venimu sonandu e cantandu, Maria di la Montagna cu' Vui m'arriccumandu. Vergini bella, dàtindi la manu,ca simu foresteri e venimu di luntanu. M'arriccumandu la notti e lu jornu, 'na bona andata e 'nu bonu ritornu (ndr: Vergine bella, apriteci le porte, che stanno arrivando i vostri devoti. E noi veniamo suonando e cantando, Maria della Montagna, con Voi mi raccomando. Vergine bella, dateci la mano che siamo forestieri e veniamo da lontano. Mi raccomando la notte e il giorno, un sereno arrivo e un sereno ritorno)"

di Alessia Candito - "Vergini bella, japrìtindi li porti, ca stannu arrivando li devoti vostri. E nui venimu sonandu e cantandu, Maria di la Montagna cu' Vui m'arriccumandu. Vergini bella, dàtindi la manu,ca simu foresteri e venimu di luntanu. M'arriccumandu la notti e lu jornu, 'na bona andata e 'nu bonu ritornu (ndr: Vergine bella, apriteci le porte, che stanno arrivando i vostri devoti. E noi veniamo suonando e cantando, Maria della Montagna, con Voi mi raccomando. Vergine bella, dateci la mano che siamo forestieri e veniamo da lontano. Mi raccomando la notte e il giorno, un sereno arrivo e un sereno ritorno)"

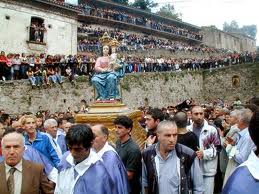

Sono passati esattamente cento anni da quando Corrado Alvaro, in uno dei suoi primi scritti, raccontava Polsi e la sua tradizionale festa di settembre. Oggi come allora, la medesima canzone viene cantata dai pellegrini che da ogni angolo del reggino, dal 31 agosto al 2 settembre, arrivano nel piccolo paese dell'Aspromonte, per la festa della Madonna della Montagna. Gente che attraversa le montagne per raggiungere il paese accoccolato in fondo a una valle incassata ai piedi di una corona di monti esattamente a metà tra la fascia ionica e quella tirrenica. Fedeli che oggi come un tempo si inerpicano sulle strade dell'Aspromonte - oggi asfaltate, ma sempre scoscese – o seguono i sentieri che di generazione in generazione si tramandano per attraversare le alture che nascondono il paese. Devoti che percorrono a piedi nudi i chilometri che li separano dal santuario, o sulle ginocchia attraversano il sagrato della chiesa dove la statua della Madonna viene custodita. Quando, portata a spalla, fa la sua apparizione sulla scalinata sono lacrime di devozione sincera quelle che rigano i volti dei fedeli che accorrono da tutta la provincia.

Ma a Polsi, nei giorni della festa, non ci sono solo fervidi credenti. Tanto meno chi – affascinato da una ricorrenza che da oltre un secolo si sgrana uguale a se stessa – si perde fra tarantelle quasi ipnotiche e spesso riservate a pochi eletti, mastri di ballu più o meno accomodanti, fumi di brace, fedeli in preghiera e molto più profani crocicchi in cui per ore si gioca all'antico gioco della morra. Nonostante la Chiesa calabrese, per bocca dei suoi più alti rappresentanti abbia spesso sottolineato il carattere assolutamente religioso dell'appuntamento, l'operazione delle Dda di Milano e Reggio Calabria, che il 13 luglio del 2010 ha portato all'arresto di oltre trecento persone tra la Calabria e la Lombardia, ha fornito le prove concrete, registrate, filmate che quei giorni a cavallo fra agosto e settembre al santuario di Polsi non sono semplicemente un appuntamento religioso. Tanto meno folcloristico.

Nei medesimi giorni in cui Polsi si riempiva di pellegrini giunti da tutta la Calabria, per decenni la ndrangheta ha convocato i propri summit annuali, cui convergevano gli affiliati non solo della provincia reggina, ma di tutti i locali di ndrangheta sparsi per il mondo. Una verità che, nella migliore delle ipotesi, dagli altari di Polsi come di altre chiese calabresi, sacerdoti e vescovi non hanno voluto vedere. O forse hanno preferito ignorare. Nonostante quelle troppe madri dal cognome ormai noto che si consumavano le ginocchia per chiedere in voto l'assoluzione del figlio. Nonostante quelle tante, troppe foto divenute cronaca giudiziaria lasciate accanto agli ex voto nelle cappelle o sugli altari. Nonostante i canti di malavita che tuonano dai furgoni e si mischiano alle Avemaria, nonostante le tarantelle inaccessibili, nonostante nomi e volti ormai noti delle ndrine dei tre mandamenti per molto tempo si è preferito volgere lo sguardo altrove o pronunciare parole di condanna troppo timide e generiche per essere significative.

Eppure, nel luglio 2010, l'indagine Crimine è stata solo l'ultima in ordine di tempo a parlare della centralità per la ndrangheta della riunione di settembre. Al contrario, tracce dell'annuale summit di ndrangheta che si tiene a Polsi, in occasione della tradizionale festa in onore della Madonna della Montagna, si ritrovano già in documenti giudiziari di inizio Novecento. Era il 1903 quando il capitano dei Carabinieri Giuseppe Petella scriveva, riferendosi a una cosca operante nella zona di Africo, San Luca, Casalnuovo, Santo Stefano e Bruzzano, "risulta evidente il vincolo esistente tra le varie società delittuose, la corrispondenza tra i membri di esse, ed il luogo ove si riunivano che era il Santuario della Madonna di Polsi posto quasi nel centro dei circondari di Gerace, Reggio e Palmi". All'epoca le indagini sulla ndrangheta non erano che agli albori, le ndrine stesse erano un fenomeno lontano dalla holding criminale che avrebbe spadroneggiato in tutti i continenti meno di un secolo dopo, ma l'intuizione sulla centralità della riunione di Polsi rimarrà per per lungo tempo un punto fermo anche per gli investigatori. Che oltre ottanta anni dopo riceveranno nuove conferme di quella pista antica anche da personaggi del calibro di Filippo Barreca, boss pentito di Pellaro che sarà uno dei primi a squarciare il velo di silenzio, sangue e omertà dietro cui si nascondeva e ancora si nasconde la ndrangheta. "Ogni anno presso il Santuario di Polsi ed in occasione della festa della Madonna di Polsi, si riunisce presso il Santuario il così detto "Crimine"; esso è composto dai rappresentanti di tutti i "locali" della provincia di Reggio Calabria. Devo tuttavia puntualizzare che esistono dei "locali" anche a Milano, Torino e nella stessa Roma, i cui rappresentanti vengono regolarmente invitati". È il 1992. La seconda guerra di ndrangheta si è da poco conclusa. Solo da poco, per le strade della città, ha smesso di rimbombare il suono secco di pistole e fucili che nel giro di sei anni hanno mietuto oltre settecento vittime. E mentre c'è ancora chi sostiene che in fondo la mafia non esiste, il pentito Filippo Barreca inizia a svelare ai magistrati i segreti di un'organizzazione criminale che probabilmente in pochi sospettavano così articolata. E soprattutto così coesa. "Nella riunione della Madonna della Montagna – spiegherà il boss pentito ai pm che istruiranno il maxiprocesso Olimpia - si discutono tutte le questioni concernenti le attività criminose, le eventuali controversie insorte fra i vari locali ed ogni altra questione ivi comprese le punizioni da infliggere a degli adepti che si siano macchiati di varie colpe". Ma per le ndrine, quella di Polsi non è semplicemente una riunione tecnica o operativa. Non si tratta solo dell'occasione in cui le 'ndrine discutono di affari comuni,danno lustro ai picciotti che si sono messi in evidenza o si svolgono i "processi" contro coloro che i capibastone ritengano colpevoli di qualche inosservanza delle regole comuni."La riunione annuale di Polsi, per la sua antica e tradizionale ricorrenza nel costume della 'ndrangheta, riveste anche un significato di tipo religioso rituale – dirà ancora Barreca ai magistrati - Essa viene anche regolata, come tutti i cerimoniali dello stesso tipo, da principi rigidi che si esprimono in particolari meccanismi la cui utilizzazione è necessaria per conseguire i risultati voluti. Per esempio, non si può decidere di "spogliare un capo società" se alla decisione non partecipano almeno quattro "locali"; solo in tal modo infatti sono appagate le esigenze formali connesse ad una iniziativa tanto importante. Il capo locale (che è più elevato in grado del capo società) può delegare un suo subalterno e quindi anche il capo società, a rappresentarlo alla riunione di Polsi. Un ruolo di primo piano, nell'ambito del crimine della Madonna di Polsi, viene esercitato dai monaci del convento. [...] Voglio dire che la scelta di Polsi non è mai stata casuale né legata a motivi geografici; essa invece ha rispecchiato un preciso intreccio di interessi tra i monaci del convento e la malavita organizzata". Accuse che la Chiesa calabrese ha sempre respinto con indignazione e sdegno, affermando che Polsi è dei credenti e non della ndrangheta. Eppure, a oltre vent'anni da quelle dichiarazioni, a Polsi, proprio nei giorni della festa, gli inquirenti sono riusciti a filmare una riunione di ndrangheta andata in scena esattamente secondo il copione recitato da Barreca davanti a magistrati due decenni prima. Protagonista assoluto, l'ottantenne Domenico Oppedisano, che il gup Giuseppe Minutoli nella sentenza del processo Crimine definisce "personaggio di assoluto spessore nell'ambito della 'ndrangheta che fa capo al cosiddetto Crimine di Polsi. Si tratta di un vecchio 'patriarcà che vanta una riguardevole carriera criminale all'interno del sodalizio, per sua stessa ammissione. Certo, Oppedisano non è stato scelto quale Capo Crimine perché più feroce o più blasonato dal punto di vista criminale di altri. E' di tutta evidenza dalle plurime intercettazioni che la sua è stata una nomina di compromesso tra molteplici istanze di potere che riguardavano i vari mandamenti storici della 'ndrangheta reggina, in esito ad una complessa e defatigante 'trattativà. Ma è altresì vero che non è un mero uomo di paglia, bensì un autentico capo, e da lungo tempo, come emerge senza possibilità di equivoci da tutte le conversazioni in cui risulta essere 'ndranghetista ascoltato, stimato (e temuto) anche all'estero, perché di vecchio corso criminale. E la sua nomina ben si giustifica perché Oppedisano appare uomo capace di tentare mediazioni tra gruppi criminali agguerriti e, quindi, di evitare possibili conflitti, sempre in agguato". Gruppi criminali che nonostante nel tempo abbiano cambiato modi e pelle, abbiano preferito bot, azioni, appalti e spericolate strategie finanziarie all'antica guardiania, ancora oggi hanno in Polsi un punto di riferimento. Quanto meno ideale. Perchè se è vero che da anni i grandi boss dei mandamenti della Ionica, della Tirrenica e della città preferiscono evitare summit in luoghi ormai radiografati dalle forze di polizia, almeno per interposta persona – dicono fonti investigative - tentano di essere presenti o rappresentati. Summit come quello di Polsi non smettono di rivestire un ruolo fondamentale quanto meno nell'immaginario collettivo ndranghetista, in cui cui riti arcaici e futuristiche intuizioni di business coabitano senza conflitto. Al contrario, si sostanziano a vicenda. La nuova ndrangheta uscita dalla II guerra di mafia, che muove capitali sui mercati internazionali ed è in grado di creare intricati labirinti finanziari, presente e spesso benvoluta nei salotti buoni e nei circoli elitari, trova ancora in Polsi la rappresentazione di un sostrato di regole, che la legittima tanto all'interno, come all'esterno. Anche grazie alla miopia degli sguardi di chi da dietro agli altari per troppo tempo non ha saputo o voluto vedere cosa succedesse oltre il sagrato della chiesa.

- Dettagli

- Creato Sabato, 01 Settembre 2012 22:21